工数を抑えてあらゆるニーズの研修を実現、学習習慣化にも役立つLMS

公開日:

公開日:

(左から)樋川 怜茉 様、中村 祥子 様、佐々木 秀俊 様

- 業務理解度をテストするため、既存ツールを活用しようとしたが、運用が難しかった

- 社員研修のリソースが不足しており、効率的な研修実施が必要だった

- 時間制限など、必要な機能のみを備えたシンプルなシステムを求めていた

- learningBOXを導入して対象者別に新たな社員研修を開始、成果も出ている

- グループホーム職員約600名の研修実施・成績管理等を担当1名で対応できている

- 時間制限、グループ毎の教材割当などの設定もシンプルで操作しやすく、さらに既成のビジネススキルのコンテンツも導入し、別部門の研修もアップデートできた

精神障がいに起因する身体的な後遺症を経験した“当事者”である代表が設立した「株式会社AMATUHI(アマツヒ)」。障がい者グループホーム「AMANEKU(アマネク)」の運営をはじめ、障がい者グループホームの建設、障がい者の社会参画、自己実現に向けた就労支援サービスなど、障がい者の暮らしを支える事業を行っています。入居者や利用者をサポートする従業員の研修を、効率よく実施するためlearningBOXを採用。さらにlearningBOX内に追加できる既成コンテンツ「KaWaL eLearning(カワル イーラーニング)」も導入し活用しています。本社の皆さまにお話を伺いました。

既存ツールを組み合わせての研修運営は厳しく、システムを探すことに

まずは、御社の事業内容についてお伺いできますでしょうか?

佐々木様:弊社は「AMANEKU」のブランド名で障がい者グループホームを運営しています。「AMANEKU」は、自立した生活を希望する方々が、少人数での共同生活や地域社会との交流を通じ、それぞれの目標に向かって前進できるように支援する「障害者総合支援法」に基づく「共同生活援助」サービスです。

「AMATUHI」は、設立から4年目となり、従業員は700名を超えました。その大半が障がい者グループホーム「AMANEKU」の現場職員です。

弊社のグループホームは、ユニバーサルデザインを取り入れるだけでなく、快適な動線設計やアート、グリーンのエッセンスを取り入れたスタイリッシュなデザインも特徴です。

樋川様:弊社の大きな特徴として、グループホームに特化した建設・不動産事業も展開しており、土地探しから建設、その後の運営まで、一気通貫で暮らしをサポートしている点が挙げられます。

中村様:グループホーム(共同生活援助)には、大きく「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」「日中サービス支援型」の3種類があります(※1)。「AMANEKU」では、主に日中サービス支援型を提供しています。2018年4月に「障害者総合支援法」の改正によって創設されたのが「日中サービス支援型」で、障がい者の重度化や高齢化に対応するため、24時間体制の手厚いサービスを提供することができるものです。

「AMANEKU」の日中支援型グループホームは、主に2階建てで、各階10名ずつを定員とし、自力での入浴が難しい方のために、介護浴槽(機械浴槽)も設置しています。重度障がい者向けのグループホームは全国的にも不足しており(※2)、新規開設の都度、多くの利用者の方から入居相談のお問い合わせをいただいている状況です。

(※1)参考資料:

■ 厚生労働省,「共同生活援助に係る報酬・基準について」

(※2)

■ 厚生労働省,「障害者総合支援法における『障害支援区分』の概要」

厚生労働省,「重度障害者等包括支援に係る報酬・基準について」

皆さまの業務内容をお伺いできますでしょうか?

樋川様:成長戦略課で広報業務を担当しています。

中村様:成長戦略課で法定教育を含むグループホーム職員向けの研修や、マニュアル作成を担当しています。また、建設部門や本社スタッフ向けの研修管理も行っています。

佐々木様:成長戦略課と総務課を兼務し、成長戦略課では課員3名の管理業務を担当しています。

LMS(学習管理システム)が必要となった背景についてお聞かせください。

中村様:グループホームの業務理解度を確認するテストを実施したいと考えていました。福祉サービスは感覚的な要素も多く、具体的に数値化するのが非常に難しいですが、達成度を設定し、そのレベルまで研修を完了したら、一定のサービスの質を担保できるのではと考えました。そのため、テストの受講率やトレーナー(指導者)の配置率などを、KPI(重要業績評価指標)として設定しました。

理解度テストの実施について、当初は既に使用しているGoogleフォームなどのツールを組み合わせて運用しようとしましたが、時間制限ができなかったり、表記が英語になってしまったりと課題があり、LMSの導入を検討しました。

テストの構想は既にあったため、システムを探しながら問題を作成するという同時進行でした。資格試験の管理が可能なツールを検索して、3社ほどに問い合わせを行いました。

シンプル・低コストで必要な機能が揃い、1名で約600名の管理も可能に

learningBOXに興味を持ったきっかけ、導入の決め手について教えてください。

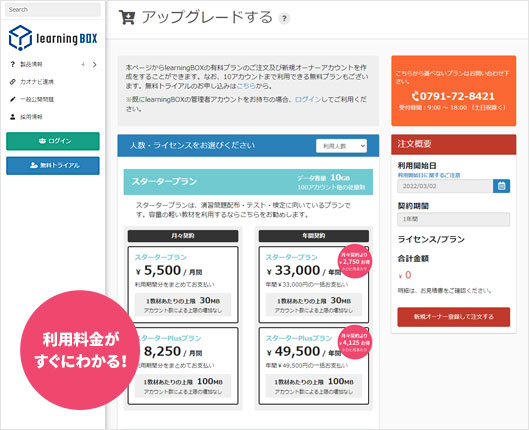

中村様:問い合わせた3社のうちの1社がlearningBOXでした。時間制限の設定が可能で、管理工数の少ない点が魅力でした。他の2社は機能が多すぎて不要なものが含まれていたり、費用が希望と大きく異なっていたりしました。

learningBOXはシンプルかつ低コストで、時間制限や(オプション項目一覧)、教材を対象のグループごとに割り当てられる(「コンテンツ割当」)機能がある点も導入の決め手になりました。

learningBOXの導入から運用開始までで苦労されたことはありますか?使いやすい点、改善してほしい点もあればお聞かせください。

中村様:コンテンツを割り当てたり、「公開期間」の設定など、最初の定義付けには少し時間がかかりました。ただ、一度設定してしまえば楽で、管理業務を行うスタッフの人数が限られる中でも、大きな負担なく利用できています。

佐々木様:learningBOXの管理は、主に中村が1人で対応していますが、グループホームの職員約600名の管理がスムーズにできているので、LMSを導入して良かったと思っています。

中村様:職員の年齢層は高めですが、70代の方でも問題なくテストを受けており、learningBOXは誰にとっても使いやすいと思っています。要望としては、learningBOXのアプリ版があるとより便利になると感じています。

また、弊社では職員との連絡にビジネス版LINEの「LINE WORKS(ラインワークス)」を活用しているため、learningBOXとの連携ができるととても助かります。現在、learningBOX経由で配信するお知らせはメールで届きますが、メールを頻繁に確認しない職員もいるため、LINEで通知が届くと確認率も向上するのではないかと思います。

learningBOXを実際にどのように活用されていますでしょうか。管理体制やコンテンツの内容などお聞かせください。

佐々木様:社員研修の企画は私どもと代表も含めた計7人で行っています。その中にグループホームの管理職員も含まれており、現場職員向けの研修内容を相談しながら構成しています。社員研修は、主にグループホームの職員、建設部門のスタッフ、本社所属のスタッフを対象とした内容で展開しています。

中村様:グループホームの職員向けの研修では、難易度を調整して段階的な成長を支援するため、入職より1カ月、3カ月、6カ月の節目で受講する内容を設定しています。受講期間を決め、その期間内に受講を完了してもらう形です。

1カ月目は、業務の基本を理解してもらうため「正誤問題」(〇×問題)を出題します。

3カ月目は、業務に関する用語や意味を問う「択一問題」を出題し、理解を深めます。

6カ月目は、トレーナーとして新入職員に業務を伝えられるかという視点を重視した内容としています。受講者はマニュアルや動画教材を視聴した後に確認テストを受けます。例えば、「AMATUHI」としての考えを理解した上で、調理のポイントについて伝えることができるか、などの内容です。

また、グループホームの職員は毎月知識のアップデートを行うための研修を実施しています。法定研修の受講も必要なため、年間スケジュールを組み、1年の半分は法定研修を実施する形で研修を展開しています。

研修の受講率を上げるために、どのような取り組みをされていますか? また、研修をスタートしてから職員の方に変化はありましたか?

中村様:learningBOXの「お知らせ管理」を活用し、受講期間中に3回お知らせを配信しています。グループホームの拠点長やSV(スーパーバイザー)にも各職員の受講状況を共有しフォローできる体制を整えています。2024年の8月から一斉に研修をスタートし、既存職員も新入職員と同じように受講している状況です。

研修を進める中で、長年勤務していた職員でも、意外と業務内容を正しく理解できていなかったことに気づく場面がありました。2025年1月に初めて6カ月目研修を実施し、10名以上の合格者が出たときは、とてもうれしかったです。

3カ月目の研修から、テストに合格できない職員も増えてきますが、合格できなかった際にはマニュアルを見て復習するなど、自己学習の文化が徐々に定着しつつあります。

佐々木様:研修の実績を人事評価に紐づける予定で、現在検討を進めています。KPIに受講率を設定するなど、研修する、学習するという文化が浸透してきたのはとても大きな変化です。今後も、業務の属人化を防ぎ、標準化を目指して、社員教育の改善を続けていきたいと考えています。

中村様:弊社には資格を持っていない職員も一定数いますが、研修をクリアしていくことで自信をつけてもらえたらと思っています。良いサービスを提供するための学習は当然のことですが、それが自分の評価にもつながるので、「自己学習を習慣化しよう」と職員にも伝えています。

社員研修を運営する上での課題はありますか?

佐々木様:テストに「レポート課題」を取り入れたかったのですが、採点基準の設定が難しいため、現状は択一問題で構成しています。先ほど、管理者側の採点工数を削減できる「AIレポート分析/AI採点」や、レポート課題を観点別に点数設定して採点できる「ルーブリック評価」についても教えていただいたので、今後は研修のスタイルも進化していくのではと期待しています。

中村様:法定研修は現在、紙ベースで実施していますが、今後はlearningBOXの活用も検討したいと考えています。

既成コンテンツも活用し、社員研修にかかる工数を大幅に削減

learningBOXを導入いただいて効果は出ていますでしょうか?

中村様:弊社では、関東圏を中心に複数のグループホーム拠点がありますが、最も受講率が高い拠点では、業務把握率が80%に到達しています。今後は職員の入れ替わりがあったとしても業務把握率100%にするのが目標です。learningBOXの導入によって、自己学習する文化が根付きつつあることが、最も大きな変化だと感じています。

研修に関してのアンケートを実施した際に、とある職員の意見を研修内容に反映したところ、とても喜んでくれました。また「来月の研修が楽しみ」「学習する習慣ができて良かった」など好意的な意見が増えており、学ぶことに対する意識が高まっているのを実感しています。

learningBOX内にさまざまな社員研修コンテンツを追加することのできるサービス「learningBOX ON(ラーニングボックス オン)」で、ビジネススキルに特化した「KaWaL eLearning(カワル イーラーニング)」を導入いただいていますね。

中村様:learningBOX検討段階で、コンテンツを追加できる「learningBOX ON」の存在を知り、ちょうど「KaWaL eLearning」のキャンペーンをされていたこともあり導入しました。本社で活用しています。当初は、マニュアル作成・共有システムを活用して、マニュアルを見直してから理解度テストを受けるという取り組みを実施していました。

月に1回でも学習する機会を設けるのは大切だという考えのもと、研修を本格的に開始し、特に建設部門では1年以上にわたり継続的に取り組んでいます。初めは「KaWaL eLearning」を建設部門のみで活用していたのですが、他部門からも要望があったため、利用人数を増やして運用しています。現在では、本社全体で「KaWaL eLearning」による動画視聴と確認テストを組み合わせた研修スタイルが定着してきています。

「KaWaL eLearning」の利点や、改善要望があればお聞かせください。

中村様:既成コンテンツの中から、テーマ別に配信するコースを選んで各スタッフに割り当てるだけで研修が展開できるので、工数が少なくて助かっています。新人向け、管理職向けなどコースも選びやすいですし、内容もよく考えられています。導入時に、コンテンツ自体の数量はやや少ないかもというご説明を受けましたが、本数よりも内容を重視して選びました。月に1本選んで配信していくスタイルなので、特に問題はありません。

弊社は設立4年目で、まだ枠組み自体を作っている段階でもあるので、集合研修を実施するのが難しく、空き時間で受講できる「KaWaL eLearning」は使い勝手が良いです。

佐々木様:スタッフからは「ドラマ仕立ての動画なので、飽きずに見ることができる」という声があります。また、テストが難しいという意見もあります。テストでは、問題が毎回シャッフルされていたり、「全て選択」となっているのに1問しか正答がなかったりと、惑わされてしまいますね。本当によく考えられていて、一生懸命取り組むことが知識を身に付けることにつながっていると思います。

中村様:改善要望としては、先ほどもお伝えしたように、メールを確認する習慣がないスタッフが多いので、LINEでお知らせを受け取れるようになると非常に助かります。

社内で検討させていただきますね。「KaWaL eLearning」の受講率などはいかがでしょうか?

中村様:2024年の12月から人数を増やして展開しているので、まだ正確に出せていないのですが、2024年11月の実績では、40名中28名が確認テスト合格まで進んでいます。10月では38名中28名が合格しています。合格まで進んだら研修が完了する、というスタイルが定着しつつあるので、スタッフも全員真剣に取り組んでくれています。

今後の展望についてお聞かせください。

佐々木様:「KaWaL eLearning」は現在、役職等関係なく、一律で基礎教育として展開しています。次年度以降は、階層別に研修コンテンツを選定して展開していきたいと考えています。

中村様:研修は、業務の合間にいつ受講してもOKという柔軟な形で実施しています。他のスタッフや職員が研修に取り組んでいる様子を見て「私もやろう」という気持ちになり、自己学習に前向きに取り組んでいる姿を見ることも増えてきました。アンケートでは、集合研修を希望する声も出ていますが、4年目の今の状況では難しい面もあります。

特に管理職クラスの職員については、その人のこれまでの経験や個人の力量で業務を回している部分もあるのが現状です。今後は、業務の属人化を標準化できるよう、会社の成長に合わせて研修の幅も広げていきたいです。

インタビューにお応えいただき、

ありがとうございました!